Die EN 62676-Normenreihe, die sich mit Videosicherheitssystemen für sicherheitsrelevante Anwendungen befasst, steht vor einer wichtigen Aktualisierung. Die EN 62676-4, basierend auf der internationalen Norm IEC 62676-4, befindet sich derzeit in Überarbeitung und wird voraussichtlich Ende 2025 veröffentlicht werden. Für Fachplaner ist es entscheidend, sich mit den möglichen Änderungen der Anwendungsregeln vertraut zu machen, um zukünftige Projekte optimal auszurichten.

Die genaue Bezeichnung der international anerkannten Norm kann je nach Land bzw. der Normungsorganisation variieren, obwohl der technische Inhalt voraussichtlich identisch sein wird. Die folgende Übersicht zeigt, wie die Norm in verschiedenen Regionen übernommen werden:

In den letzten Jahren haben sich die technischen Anforderungen und Sicherheitsbedürfnisse von Videosicherheitssystemen rasant weiterentwickelt. Um diesen Veränderungen Rechnung zu tragen, wurde die Norm überarbeitet. Im Folgenden werden einige der wichtigsten erwarteten Neuerungen und Verbesserungen der kommenden EN 62676-4 vorgestellt.

Überarbeitung der Qualitätskategorien und Pixeldichten

Die Videosicherheitstechnik hat enorme Fortschritte gemacht, insbesondere im Bereich der hochauflösenden Bilder. Die Pixeldichte, oft in Pixel pro Meter (p/m) gemessen, ist ein entscheidender Faktor für die Detailgenauigkeit eines Bildes. Je höher die Pixeldichte, desto präziser lassen sich feine Details erkennen – ein entscheidender Vorteil, insbesondere für forensische Auswertungen.

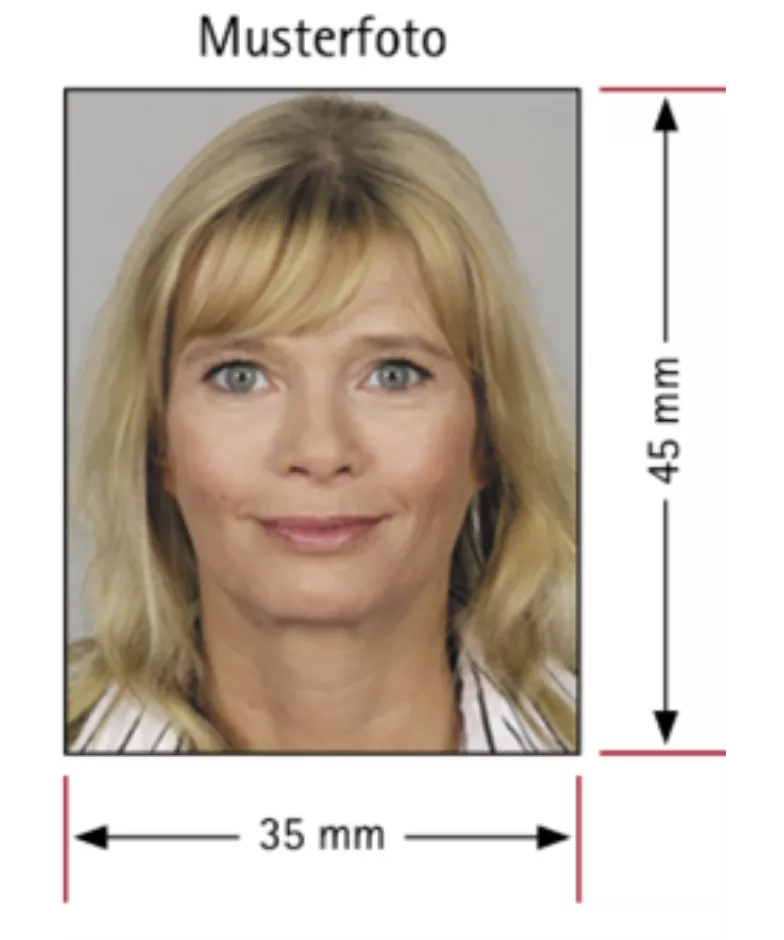

Bisher basierte die Pixeldichte in der EN 62676-4 auf analogen PAL-Standards. Die Überarbeitung der Norm könnte eine Anpassung beinhalten, um die weltweite Akzeptanz von Passfotos mit einer Auflösung von mindestens 300 dpi zu berücksichtigen. Diese Empfehlung orientiert sich an den Richtlinien der Internationalen Zivil-Luftfahrt-Organisation (ICAO), die diese Mindestauflösung für Passfotos vorschreibt, um eine deutliche Erkennbarkeit von Gesichtern auch bei kleinen Bildern zu gewährleisten.

Um die Bildauflösung unabhängig zu überprüfen, können Testtafeln vom VdS Schadenverhütung GmbH verwendet werden. Ein wesentlicher Unterschied besteht in der Unterteilung der Testtafeln in Varianten mit niedrigerer (Low Pixel Density Object, LPDO) und hoher Pixeldichte (High Pixel Density Object, HPDO).

Sicherheitskonzept mit Risikobewertung

Die kommende EN 62676-4 wird voraussichtlich ein umfassendes Sicherheitskonzept einführen. Es zeigt ein strukturiertes Vorgehen zur Identifikation von Gefahren, zur Bewertung von Risiken und zur anschließenden Festlegung geeigneter Schutzmaßnahmen.

Der Prozess gliedert sich in drei Hauptphasen: die Gefahrenanalyse, die Risikoanalyse und die Festlegung der Schutzmaßnahmen.

Phase 1, die Gefahrenanalyse, bildet die Grundlage der Sicherheitsbewertung. Sie beinhaltet zwei zentrale Elemente: die Bedrohungsanalyse, in der potenzielle Bedrohungen wie äußere Angriffe oder Naturereignisse identifiziert werden, sowie die Täterprofilanalyse, bei der mögliche Angreifer hinsichtlich ihrer Motivation, Fähigkeiten und Vorgehensweise analysiert werden.

Darauf aufbauend folgt die Risikoanalyse. In dieser zweiten Phase wird zunächst die Schutzzieldefinition vorgenommen, das heißt, es wird festgelegt, welche Werte oder Eigenschaften (z. B. Vertraulichkeit, Verfügbarkeit, Integrität) besonders geschützt werden sollen. Im Anschluss erfolgt die Schwachstellenanalyse, bei der überprüft wird, an welchen Stellen ein System verwundbar ist. In der Risikobewertung werden schließlich die identifizierten Bedrohungen mit den vorhandenen Schwachstellen in Verbindung gebracht, um die Eintrittswahrscheinlichkeit und das mögliche Schadensausmaß zu bewerten.

Auf Basis dieser Erkenntnisse erfolgt in der letzten Phase 3 die Festlegung der Schutzmaßnahmen. Dabei werden geeignete Maßnahmen definiert, um die identifizierten Risiken zu minimieren oder auszuschließen.

Ziel ist es, ein angemessenes Schutzniveau herzustellen, das im Einklang mit den definierten Schutzzielen steht.

Dies soll dazu beitragen, die Sicherheitsgrade von Videosicherheitssystemen besser zu definieren. Das Konzept soll sowohl technische als auch organisatorische Aspekte umfassen und die Anwender bei der Planung und Installation sicherer Systeme unterstützen.

Detaillierte Beschreibung der Projektphasen einer VSS

Die neue Norm wird eine detailliertere Beschreibung der einzelnen Projektphasen eines Videosicherheitssystems (VSS) enthalten – von der Planung über die Inbetriebnahme bis hin zum Rückbau. Mit diesem Lebenszyklusansatz sollen alle relevanten Aspekte während der verschiedenen Phasen berücksichtigt werden.

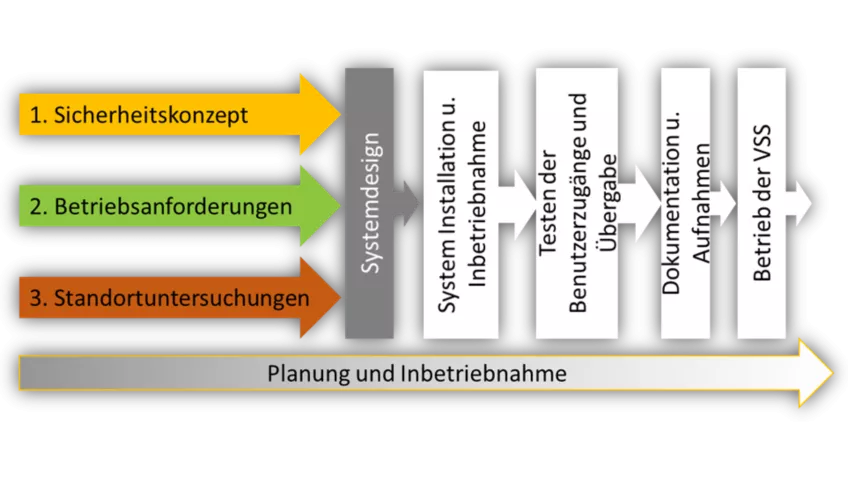

Der Lebenszyklus einer technischen Anlage beginnt mit der Planungs- und Inbetriebnahmephase. In dieser Phase werden zunächst das Sicherheitskonzept, die Betriebsanforderungen und Standortuntersuchungen erarbeitet. Diese drei Elemente bilden die Grundlage für alle weiteren Schritte. Da sie auch bei späteren Veränderungen oder Ergänzungen erneut überprüft und angepasst werden müssen, sind sie von besonderer Bedeutung.

Anschließend folgt das Systemdesign, auf das die Installation und Inbetriebnahme des Systems aufbauen. Nach der technischen Umsetzung werden Tests durchgeführt, die Benutzerabnahme erfolgt und die formelle Übergabe findet statt. Zudem werden alle relevanten Informationen dokumentiert und die notwendigen Anmeldungen sowie Genehmigungen eingeholt. Abschließend beginnt der reguläre Betrieb der Anlage (z. B. einer Verkehrssicherungsanlage, VSS).

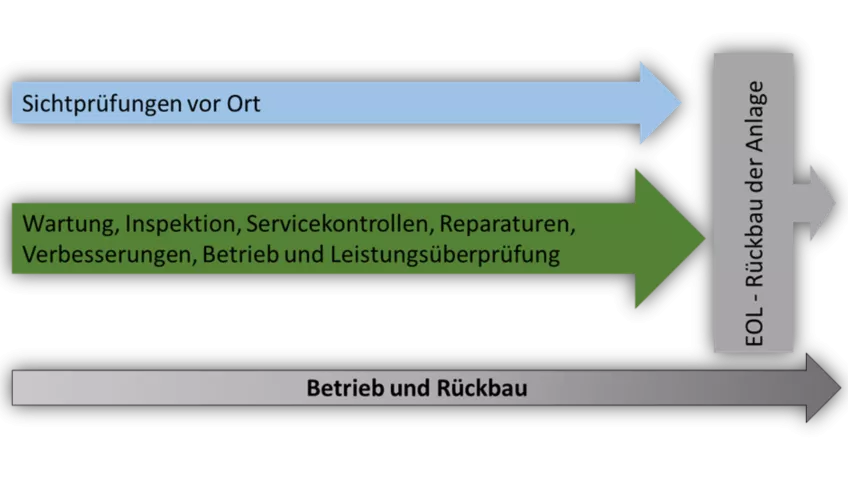

In der anschließenden Betriebsphase werden regelmäßige Sichtprüfungen vor Ort durchgeführt. Zum laufenden Prozess gehören zudem Wartung, Inspektionen, Servicekontrollen, Reparaturen, kontinuierliche Verbesserungen, der Betrieb selbst und die Leistungsüberprüfung. Am Ende des Lebenszyklus steht die Phase „End of Life“ (EOL), in der die Anlage schließlich zurückgebaut wird.

Werden während des Betriebs Veränderungen oder Ergänzungen am System erforderlich, müssen die ersten drei Schritte – das Sicherheitskonzept, die Betriebsanforderungen und die Standortuntersuchungen – erneut durchlaufen werden, um die Auswirkungen der Änderungen sorgfältig zu prüfen und entsprechend zu dokumentieren.

Hinweis: Selbstverständlich ist die Bearbeitung eines Videosicherheitssystems nach diesen Phasen mit den nationalen Projektmanagement- und Leistungsphasen (DIN, SIA etc.) in Einklang zu bringen.

Fazit

Die kommende EN 62676-4 wird ein wichtiger Schritt nach vorne für die Videosicherheitstechnik sein. Sie bietet eine potenziell umfassende Grundlage für die Planung, Installation und den Betrieb von Videosicherheitssystemen (VSS). Die erwartete Anpassung der Pixeldichte und die neuen Sicherheitskonzepte könnten dazu beitragen, dass die Systeme auch unter anspruchsvollen Bedingungen zuverlässige und forensisch wichtige Detailinformationen liefern.

Ihr Dominique Morel

Architect & Engineering Manager Österreich, Schweiz

📞 +41 79 780 72 37

✉️ Dominique.Morel@axis.com

🔗 XING | LinkedIn